【校長室だより】

文化祭(顕桜祭)

6月28日(土)に、中等・高校合同での文化祭(顕桜祭)が開催されました。この日に向けて各クラスは、計画、準備、製作そして練習など毎日遅くまで取り組んでいました。今年度のテーマは「一片の悔い無し 覚悟はいいか」でした。まず、前日には開会式が行なわれ、その後、応援団、チアリーディング部、吹奏楽部合同によるアトラクションと和太鼓部による演奏が披露されました。当日は、保護者の他、地域の小学生、中学生、高校生、一般の方々、そして本校卒業生も多数来校してくれました。まず午前中、前期課程生(1~3年生)はプラザ40で合唱発表会を行いました。クラスごとに発表しましたが、呼吸を合わせ皆で心を一つに、そして一生懸命に歌う姿には感動しました。最後は全員で「故郷」を歌いました。昔から歌い継がれている有名な曲ですが、素晴らしかったです。後期課程生(4~6年生)はクラスごとにそれぞれ工夫した出し物を行っていました。大勢の来場者があり盛況でした。また、部活動では、開会式後のアトラクションとして和太鼓部と吹奏楽部が、サイエンスホールでは管弦楽部がミニコンサートなどそれぞれ演奏を披露し、サッカー部は来校した小学生と一緒にボールを使ったゲームなども行いました。生徒一人一人が自分の役割を果たし、文化祭を大いに盛り上げていてとても嬉しく思いました。

ところで、昨年春に立ち上げた「鉄道を語る会」も文化祭に参加しました。この会は、鉄道好きな生徒が集まって、月1回程度、放課後に校長室で1時間ほど鉄道に関する最新の情報交換や写真をはじめ鉄道に関する資料を持ち寄り、皆で語り合います。メンバーは2年生1人、4年生1人、高校から2年生1人と3年生1人、そして私も加わり総勢5人です。未公認団体ですが、メンバーを増やし、正式な部に昇格したいと思っています。

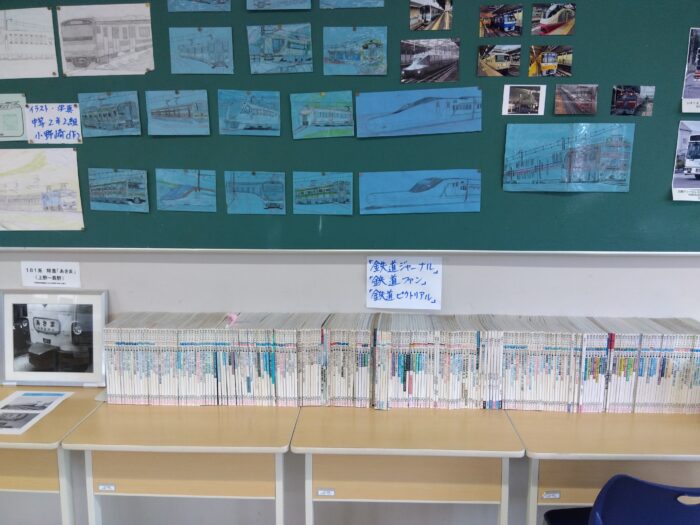

昨年は2号棟2階の渡り廊下が展示場所でしたが、今年は教室会場が提供されました。今回は、各々が撮影した写真、イラストをはじめ、鉄道グッズ(発車ベル、ヘッドマーク、国鉄オレンジカード、駅掲示の時刻表など)を展示しました。私も、「鉄道ジャーナル」「鉄道フアン」「鉄道ピクトリアル」などの雑誌と高校時代に撮影した国鉄車両のアルバムなどを出品しました。そしてメインはジオラマです。メンバーがNゲージの模型を持ち寄り、佐日生が利用する佐野駅を再現し、JR両毛線と東武佐野線の車両を走らせました。過去に走っていた車両や貨物車なども走らせ、佐野駅前ロータリーには、本校のシャトルバスやスクールバスなど関東バスが本物そっくりに作られ、しかもロータリーをぐるぐると回っていました。どれも生徒が作成したものですが、限られた人数と準備期間の中で、よくここまで製作することができたと驚きでした。生徒達は来場者から展示品やジオラマなど様々な質問を受けていましたが、実に丁寧にわかり易く説明していました。一般の来場者の方々からは、お褒めの言葉をたくさん頂戴しました。そして何より来場した小学生が飽きずに線路を走る模型に見入っていたことが印象に残っております。とにかく、たくさんの方々に来ていただき感謝の気持ちでいっぱいです。

生徒達にとって、日々の授業では得られない学びがあったと思います。試行錯誤を重ねながら、ひとつのものを作り上げていくことの楽しさ、仲間と協力することの大切さ、当日の来場者とのコミュニケーションなど、様々なことを体験したことと思います。このような真剣な姿勢で取り組んだことは必ず生徒の皆さんの成長に繋がっていくことでしょうし、学校生活のよき思い出になると確信しています。

「鉄道を語る会」の生徒諸君、本当にご苦労様でした。(2025.7.5)